日本の宿泊文化に深く根ざしてきた

「1泊2食付き」

というスタイル。

江戸時代の旅籠にルーツを持ち、団体旅行の隆盛とともに全国に広まりました。

食事と宿泊がセットになったプランは、旅の安心感と手軽さをもたらし、温泉地などでは地域ならではの食事が「おもてなし」として提供されてきました。

しかし現代、旅行者のニーズは多様化し、従来の形にとらわれない自由な旅のスタイルが求められています。

この記事では、

「なぜ旅館やホテルは一泊二食なのか」

という問いを掘り下げながら、伝統を守りつつ革新を目指す1泊2食付きプランの現状と、変化する観光客の志向に応えるための未来の可能性を探ります。

1泊2食付きの背景にある歴史と文化

江戸時代の旅籠文化とその進化

1泊2食付きの宿泊スタイルは、江戸時代の旅籠文化にそのルーツを持っています。

旅籠は、旅人が宿泊する際に食事も提供する日本独自の宿泊施設であり、遠方への長旅が主流だった当時の社会において、旅籠の存在は必要不可欠でした。

特に、幹線道路である

「五街道」

沿いでは多くの旅籠が軒を並べ、旅人に温かい食事とくつろぎの場を提供しました。

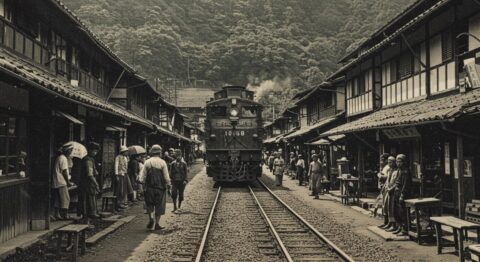

この文化は、明治時代以降の鉄道網の発達に伴い進化していきました。

近代的な宿泊施設が登場しても、1泊2食という形式は日本の旅行文化に深く根付き続けました。

食事と宿泊をセットにすることで旅の利便性を高め、宿選びに迷う旅行者にとって一つの安心感を提供する仕組みとして発展してきたのです。

戦後、高度経済成長期における観光の主流化

戦後の高度経済成長期には、日本国内の観光がさらに多くの人に開かれたものになりました。

この時期、家庭や職場で行われる団体旅行が主流となり、観光バスと宿泊施設が連携したモデルが全国で広がりました。

その中で、1泊2食付きの宿泊プランは、効率よく旅行を楽しむための最適な形として定着していきました。

この時代の1泊2食付きプランは、旅行者が宿泊地で地元の文化や食材を手軽に楽しむ手段として、また団体旅行の煩雑な手配を簡素化するものとして利用されました。

特に温泉地の旅館では、豪華な夕食と朝食が組み込まれたプランが人気を博し、観光客の満足度を高める重要な要素となりました。

日本独自の「おもてなし」の構築と1泊2食

日本の1泊2食付きという文化的なスタイルには、

「おもてなし」

という精神が深く関わっています。

宿泊客を大切にし、その土地の魅力を最大限に味わってもらうために、夕食や朝食に地元の特産品をふんだんに取り入れ、おもてなしの心を示す提供スタイルが磨かれてきました。

特に温泉旅館では、懐石料理や会席料理といった格式高い食事が提供され、贅沢で思い出深い体験を提供することがこのスタイルの重要な価値の一つとなっています。

また、

「なぜ旅館やホテルは一泊二食なのか?」

という疑問に対しては、日本の伝統的な宿泊施設が、宿泊そのものだけでなく地域の料理や文化を一体として楽しんでもらう場として機能してきたからだといえます。

この背景には、

「お客様第一」

という日本独自の価値観があり、旅先でのストレスを取り除き、安心して滞在できる環境を整えることが1泊2食付きスタイルの発展を支えてきたのです。

現代に求められる1泊2食付きプランの役割

観光客の志向変化と宿泊プランの需要

近年では、観光客の志向が大きく変化しており、これに合わせた宿泊プランの提供が必要とされています。

特に、

「なぜ旅館やホテルは一泊二食なのか?」

という問いが日本人観光客や外国人観光客から頻繁に挙がるようになっています。

日本人観光客は従来の決まった夕食時間や内容に縛られず、自由度の高い選択を望む声が増加する一方で、外国人観光客には

「懐石料理」

などの伝統的な日本食よりも、寿司やラーメン、焼肉といったカジュアルな日本食への関心が高まっているのが現状です。

このような観光客の多様なニーズに応えるため、柔軟な宿泊プラン構築の重要性が高まっています。

食事提供の魅力と旅館経営の課題

1泊2食付きプランの最大の魅力は、宿泊と食事の一貫したサービスによる利便性と非日常感の提供にあります。

特に温泉旅館では、地元の旬の素材を活用した夕食や朝食が楽しみとして挙げられています。

しかし、旅館経営の観点からは、1泊2食のプランを維持することが年々難しくなってきています。

働き方改革や人手不足、さらに宿泊客のニーズ多様化による

「夕食を提供しない方針」

の導入など、課題は複雑化しています。

これらを解決するためにも、従来のサービス提供形式からの脱却や、新しいビジネス戦略が求められています。

地域食材と地元経済の連携強化

1泊2食付きプランは、地域の食材を活用した食事提供を通じて、地元経済との強い連携を築く点が大きな特長です。

地産地消の推進により、農業や漁業、食品加工業との結びつきが強まり、地域全体の活性化が見込まれます。

一方で、素泊まりプランの増加や、宿泊客が地域の飲食店で自由に食事をとる

「泊食分離」

の潮流が進んでいる状況とのバランスを取ることが重要です。

これにより、宿泊施設と地域の飲食店が双方に利益を得られる形での連携が、観光地の持続的な発展に寄与すると考えられます。

連泊客や外国人観光客への配慮

観光業がインバウンド需要に応える中で、連泊客や外国人観光客への特別な配慮が求められています。

例えば、外国人観光客の中には

「夕食を別に楽しみたい」

と希望する人が増加しており、1泊2食付きプランが必ずしも満足を得られる形になっていないケースも見られます。

また、多くの外国人観光客は日本食に期待を抱く一方、懐石料理のような伝統的なスタイルに馴染みがなく、食事を残してしまうことも少なくありません。

こうした現状に対応するためには、宿泊客が好む食事選択が可能になるようなカスタマイズ性の高いプランの導入や、外国語対応の充実といった工夫が必要です。

同時に、連泊客に対しては飽きの来ない多様な食事オプションを提供することが求められています。

泊食分離へのシフトと可能性

素泊まりプランの増加が示す需要

近年、旅館やホテルでは従来の

「1泊2食付き」

プランにとどまらず、素泊まりプランが増加しています。

その背景として、日本人観光客の

「夕食を自由に選びたい」

「食事時間の制約を受けたくない」

という志向の変化が挙げられます。

また、訪日外国人観光客においても、旅館で提供される懐石料理よりも、寿司やラーメンといった日本食を自由に楽しみたいという傾向が見られます。

このようなニーズの変化は、従来の1泊2食付きプランの在り方に一石を投じています。

地元飲食店との連携による地域活性化

泊食分離は、地域の飲食店との連携による経済活性化の可能性を秘めています。

宿泊施設が夕食の提供をやめ、その代わりに周辺の飲食店利用を促進することで、宿泊者が町へ出て地元飲食店を訪れる機会が増加します。

この取り組みは、静まりがちな観光地の夜間の活気づけにも寄与します。

観光庁が推進する

「泊食分離」

施策は、地域経済の循環を高めつつ宿泊業との共存共栄を目指す重要な方針といえるでしょう。

経営効率化と柔軟な対応の重要性

1泊2食込みのプランは、旅館にとって一つの収益モデルでしたが、近年の人手不足や働き方改革への対応が求められる中で、経営効率が大きな課題となっています。

素泊まりプランは、調理場やサービススタッフの人員削減につながり、運営負担を軽減できます。

また、その分のリソースを他の宿泊サービス品質向上に充てることができるため、宿泊施設としての魅力が幅広い層に響くものとなります。

柔軟な対応が今後の鍵となります。

観光地ごとに異なる課題と解決策

地域や観光地によって、泊食分離の実施によって生じる課題は異なります。

たとえば、周辺に飲食店が少ない温泉地では、宿泊客に満足してもらえる食事提供の代替手段が不足してしまう可能性があります。

そうした地域では、飲食店の新規誘致や地域資源を活用したフードトラックなどの導入が解決策として検討されるべきです。

一方、都市部では豊富な選択肢で宿泊客がかえって迷うこともあるため、宿泊施設がおすすめの飲食店を案内することで利便性を高めることが求められます。

未来の『1泊2食付き』に求められる革新

個別化する旅行需要への柔軟な対応

現代では旅行客のニーズが多様化しており、伝統的な

「1泊2食付き」

プランだけではすべての求めに応えることが難しくなっています。

一部の観光客は、夕食を宿泊施設でしっかりと楽しみたいと考える一方で、他の観光客は地元の飲食店で自由に食事を楽しむことを望んでいます。

また、訪日外国人観光客の間では、自分たちの嗜好に合わない日本料理が提供されることで旅行体験の満足度が下がってしまうケースも見られます。

このように、宿泊プランに柔軟性を持たせることが、未来の宿泊施設運営において重要なポイントです。

テクノロジーを駆使したサービス革新

宿泊施設の未来において、テクノロジーの活用が革新的な変化をもたらすことが期待されています。

AIを導入した予約システムや、宿泊客の好みに合わせた食事プランの提案がその良い例と言えるでしょう。

また、スマートフォンアプリやチャットボットを活用すれば、旅行者が宿泊施設内や周辺地域での飲食や観光情報を簡単に取得できるようになります。

このような技術革新により、宿泊客の利便性が高まり、

「なぜ旅館やホテルは1泊2食なのか?」

という疑問に、より柔軟で納得感のある答えを提供できるようになるのです。

持続可能性と地域観光の調和

「1泊2食付き」

プランの未来を考える上で重要な要素として、持続可能性と地域活性化があります。

例えば、地元の新鮮な食材を利用することで食事の質を高めながら、地元農家や漁業者との連携を強化することが可能です。

また、観光客が地域の飲食店を訪れる

「泊食分離」

のスタイルを推進することで、観光地全体の活性化につなげることも考えられるでしょう。

このように、地域経済と調和した宿泊プランを今後いかに展開していくかが、持続可能な観光地運営の鍵となります。

新たな宿泊体験の提供モデル

未来の

「1泊2食付き」

には、これまでにない独自性のある宿泊体験が求められます。

例えば、宿泊客自らが地元食材を使った料理を体験できるプランや、食事時間や場所を自由に選べるシステムの導入が挙げられます。

また、地域の文化や歴史に触れられる特別な食事体験を組み合わせることで、単なる宿泊以上の価値を提供することが可能です。

これにより、旅行者の満足度が向上し、宿泊施設の競争力も強化されるでしょう。

まとめ

1泊2食付きの宿泊プランは、日本の宿泊文化の中で長らく主流となってきました。

その背景には、旅館という空間で提供される

「食」

そのものが、日本独自の

「おもてなし」

を体現する重要な要素であったことが挙げられます。

しかし現代では、日本人観光客を含む宿泊者のニーズが多様化し、食事の時間や内容に対して自由を求める傾向が強まっています。

また、外国人観光客の嗜好とも合致しない場合も多く、伝統的な1泊2食付きプランが不評であるケースも増加しています。

これに対応するため、多くの宿泊施設では

「泊食分離」

や

「素泊まりプラン」

を導入し始めており、これが地域飲食店との連携や地元経済の活性化に繋がる可能性を秘めています。

特に、旅行者が地元のグルメを堪能できる自由度の高い宿泊モデルは、観光地全体の活気を取り戻す手段として注目されています。

その一方で、1泊2食付きプランも持続可能で魅力的な提供方式を模索することで、観光地や旅館としての価値をより一層高める努力が求められています。

なぜ旅館やホテルは一泊二食なのか、その背景には歴史や文化が深く根付いています。

しかしながら、それだけでは現代の宿泊需要を満たすことは難しく、新しい旅行スタイルとの調和が必要です。

これからの1泊2食付きプランは、さらなるイノベーションと柔軟性を取り入れつつ、宿泊者に独自の体験価値を提供できる方法へと進化していくことが求められます。