江戸時代の伊勢参りは、信仰心と共に多くの人々にとって特別な体験でした。

旅路は、二見浦での禊から始まり、外宮、内宮、そして朝熊岳金剛證寺へと続きます。

参拝者は、神々への感謝を捧げるだけでなく、道中の風景や地元の文化、グルメも楽しみました。

この旅は、単なる参拝に留まらず、交流や学びの場でもありました。

江戸の習わしに従って巡ることで、当時の人々の信仰や生活を体感し、現代においてもその魅力を感じることができます。

心を清め、神々への感謝を新たにするこの旅は、私たちにとっても貴重な時間となるでしょう。

江戸時代のお伊勢参りとは

お伊勢参りの歴史と背景

お伊勢参りとは、伊勢神宮を参拝するために全国から訪れる巡礼の旅のことを指します。

伊勢神宮は、日本の神道の中心的存在として古くから人々の信仰を集めており、その歴史は2000年以上にも及びます。

特に江戸時代には庶民の行事としてお伊勢参りが広まり、多くの人々がこの地を目指しました。

神宮参りは、神聖な神々へ感謝を捧げる宗教的行為であるだけでなく、人々の日常の枠を超えた大きなイベントでありました。

江戸時代に広まった伊勢信仰

江戸時代に伊勢信仰が一気に広まった背景には、庶民の間での

「おかげ参り」

と呼ばれる集団巡礼の習わしが影響しています。

「おかげ参り」とは、神様のおかげで参拝できるという感謝の気持ちを意味しており、特に卯年には多くの人々が集まったとされています。

また、江戸時代の人々は農作物の豊作や家内安全、健康祈願を願って伊勢神宮を訪れることが多く、周囲には崇拝ムードが漂っていました。

こうした信仰が広がる中で、伊勢神宮は多くの参拝者にとって特別な場所となっていきました。

江戸時代の旅と参拝のスタイル

江戸時代のお伊勢参りは、徒歩で長期間かけて行われる壮大な旅でした。

当時は交通手段が限られており、伊勢までの旅路には数ヶ月を要することもありました。

しかし、それでも多くの人々が参拝を目指した理由の一つに、庶民の間で広まっていた

「伊勢講」

の仕組みがあります。

伊勢講とは、地域で資金を積み立て、代表者がその資金をもって伊勢神宮を参拝する仕組みです。

これにより、遠方からでも伊勢参拝を実現することができました。

また、宿場町や茶店での休憩、参拝仲間との交流など、旅の体験自体が一つの楽しみでもありました。

当時の参拝者の旅路を知る

江戸時代のお伊勢参りの代表的な旅路は、まず二見浦で海での禊を行うことから始まり、外宮、内宮、そして朝熊岳金剛證寺へと進むものです。

この順路は

「江戸の習わし順」

として当時定着しており、今でも多くの人々がこのルートを参考に巡礼を行っています。

また、宿場町での交流や地元の温かいもてなしも、参拝者にとって旅の魅力の一つでした。

こうして、伊勢神宮への参拝は信仰の枠を超え、地域間の交流や文化の広がりを促す重要なイベントとしても機能していたのです。

お伊勢参りの始まりは二見浦から

二見浦とは何か?神聖な海での禊

二見浦は、古くから伊勢神宮への参拝を始める前に身を清める場所として知られていました。

江戸時代の人々は、参拝の第一歩としてこの地を訪れ、神聖な海で禊を行いました。

この慣わしは

「無垢塩祓い」

とも呼ばれ、二見興玉神社に祀られている猿田彦大神に感謝と祈りを捧げる重要な儀式でした。

特にこの神社では、海の力で心身ともに清めることができると信じられており、江戸時代の旅人たちもこの場所を神聖視していました。

夫婦岩の意味とシンボル

二見浦のシンボルともいえる夫婦岩は、日本全国から訪れる参拝者にとって特別な意味を持っています。

この夫婦岩は大小2つの岩がしめ縄で結ばれたもので、岩そのものが夫婦の絆を象徴しています。

特に日の出の時間には、夫婦岩の間から太陽が昇る景観が非常に美しく、信仰の対象であるとともに絶景ポイントとしても有名です。

また、この夫婦岩は夫婦や家族の縁を強く結びつけるシンボルとされ、多くの人が訪れる参拝スポットとなっています。

現代にも残る二見浦での伝統

二見浦での禊の文化は、現代においても続けられています。

毎年5月5日、9月5日、そして12月中旬の土日には、夫婦岩に新しい注連縄を張る神事が行われます。

この儀式には二見興玉神社の神職や地元住民も参加し、神聖な伝統を後世に伝えています。

また、現代の参拝者も、伊勢神宮の参拝を始める前に二見浦を訪れ、まず心身を清めるという江戸時代の習わしに倣うことができます。

このように、江戸の習わし順で巡る伊勢神宮の魅力は、伝統と自然が織り成す特別な体験を現代でも私たちに提供してくれます。

外宮から内宮への参拝ルート

外宮(豊受大神宮)のご利益とは

外宮(げくう)は、伊勢神宮の一部であり、日本神話に登場する豊受大御神(とようけのおおみかみ)を祀っています。

この神様は食物や衣服、住まいなど、私たちの日常生活に欠かせない

「衣食住」

を司る神様として崇敬されてきました。

そのため、商売繁盛や五穀豊穣のご利益を求める多くの参拝者が訪れます。

また、江戸時代のお伊勢参りでは、外宮を先に参拝する

「江戸の習わし順」

が一般的でした。

この順序での参拝には

「外宮の神様が内宮の神様にご挨拶をする」

という意味が込められていました。

この慣わしを知ると、伊勢神宮の参拝がより深いものとなります。

内宮(皇大神宮)への道のり

外宮から内宮(ないくう)までの移動は、車やバスを利用する現代とは異なり、江戸時代の人々は徒歩での旅が一般的でした。

約4キロメートルのこの道中には、歴史や文化を感じられる風景が広がり、参拝者たちはその時間を神聖な気持ちで進んでいったと伝えられています。

内宮に祀られているのは天照大御神(あまてらすおおみかみ)で、日本の皇室や国の象徴的な存在と言われています。

この神様に感謝と祈願を捧げるため、多くの人々が道中の辛さを乗り越えて参拝に訪れました。

江戸時代のお伊勢参りの道のりを体験することは、当時の庶民の信仰や苦労を振り返る貴重な機会となります。

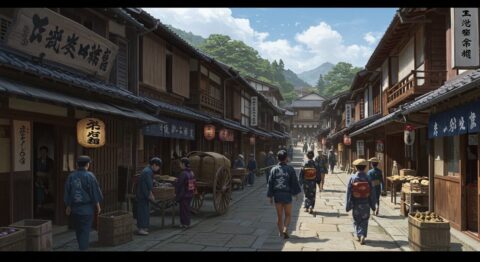

古市街道の歴史と見どころ

外宮と内宮を結ぶ道筋に位置するのが古市街道(ふるいちかいどう)です。

この街道は江戸時代、参拝者でにぎわい、多くの茶屋や旅籠(はたご)が立ち並びました。

参拝者はここで休憩を取ったり、地元の名物や土産を購入することで旅の疲れを癒やしていたそうです。

現在でも、古市街道の一部には当時を彷彿とさせる建物や史跡が残っており、散策することで歴史の息吹を感じられるスポットとなっています。

江戸の習わし順で巡る伊勢神宮を堪能するなら、この街道の歴史に触れることが欠かせません。

外宮と内宮参拝の意味と意義

外宮と内宮を巡る参拝は、神道の中心的な教えである

「感謝」

と

「祈り」

の精神が込められています。

外宮では日々の生活を支える

「物質的な恵み」

への感謝を表し、内宮では

「天地や命の根源」

への感謝と祈りを捧げます。

この二つの参拝を通じて、私たちが生きる世界そのものに感謝の念を捧げることが重要とされています。

江戸時代の人々にとってのお伊勢参りは、信仰心の表現だけでなく、命ある喜びを分かち合える場でもありました。

このような伝統的な参拝ルートを辿ることで、現代の私たちも日々の生活に改めて感謝するきっかけとなるでしょう。

寄り道スポットと江戸時代の文化

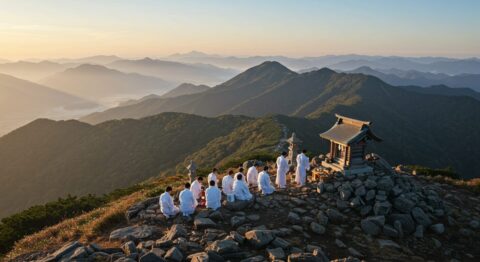

朝熊岳金剛證寺と伊勢神宮の繋がり

江戸時代のお伊勢参りの締めくくりとして欠かせないのが朝熊岳金剛證寺の参拝です。

このお寺は

「伊勢に行きたいなら朝熊を超えよ」

と言われるほど、伊勢神宮と深い繋がりを持っていました。

朝熊岳は神宮の鬼門に位置することから、厄除けや旅の安全を祈る場所として重要視されてきました。

朝熊岳金剛證寺では、参拝者が山頂の壮大な景色に癒されながら、心身を清めることができます。

江戸の習わし順で巡る伊勢神宮と共に訪れることで、当時の庶民の信仰や参拝文化に触れることができます。

お伊勢参りの道中グルメ

江戸時代のお伊勢参りでは、旅の途中での食事が楽しみの一つでした。

特に当時から名物とされていた赤福餅は、甘さと柔らかい食感で疲れを癒すために多くの参拝者に好まれていました。

また、伊勢うどんも庶民の間で人気のある料理で、柔らかい麺と甘辛いタレが特徴的です。

さらに、鮮度の良い海産物を楽しむことができる二見浦周辺では、新鮮な魚介を使った料理も評判でした。

現代でもこれらのグルメは観光客に愛され続けており、伊勢神宮参拝の道中にぜひ味わいたい逸品ばかりです。

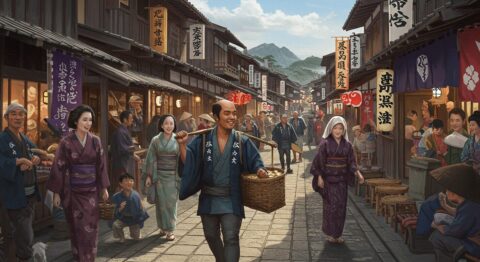

宿場町での体験と祭り文化

江戸時代のお伊勢参りには、宿場町での滞在が欠かせませんでした。

伊勢街道沿いには多くの宿場町があり、美味しい食事や温かいおもてなしで参拝者を迎えました。

また、宿場町では地元特有の祭り文化や芸能が楽しめ、旅の疲れを和らげるとともに、参拝者同士の交流の場ともなりました。

今日でも復元された古い町並みや、伝統を受け継ぐ祭りを目にすることができ、江戸時代の文化を体感することができます。

参拝路沿いの地元民おすすめスポット

伊勢神宮への参拝路沿いには、地元民に愛される隠れた名所が点在しています。

例えば、二見浦の夫婦岩を望むカフェでは、美しい海景色とともに地元産のフードが楽しめます。

また、おかげ横丁では、伊勢の伝統工芸品や地域限定のスイーツが購入でき、ここでしか味わえない体験が待っています。

さらに、賓日館は歴史を感じさせる建物で、豪華な内部の見学が可能です。

江戸の習わし順で巡る伊勢神宮の旅の中に、こういったスポットに立ち寄ることで、より深く伊勢の文化と触れ合うことができます。

まとめ

江戸時代の習わしに基づいて巡る伊勢神宮の旅路は、古き良き文化や歴史を体感できる貴重な機会です。

二見浦での禊から始まり、外宮、内宮、そして朝熊岳金剛證寺へと続くこの伝統的な参拝ルートには、信仰や祈りだけではなく、江戸時代の旅人たちが楽しんだ風景や文化、グルメが息づいています。

特に

「江戸の習わし順で巡る伊勢神宮」

というテーマで旅を楽しむことは、現代の日常を離れ、歴史の息吹を感じながら心を癒やす時間を過ごせるでしょう。

外宮・内宮の参拝だけでなく、道中に点在する寄り道スポットや宿場町での文化も、この旅をより魅力的にしてくれる要素です。

江戸時代から多くの人々に愛され、

「おかげ参り」

として広く行われてきたお伊勢参りの風習は、現代にも続き、多くの参拝者がその魅力を実感しています。

当時の旅人たちのように、心を込めて穢れを祓い、神々への感謝を捧げることで、癒しと新たな活力を得られる旅となることでしょう。