浪岡北畠氏の繁栄を象徴する浪岡城跡は、青森市浪岡に位置し、歴史愛好者にとって魅力的なスポットです。

この城跡は、南北朝時代から戦国時代にかけての波乱の歴史を物語り、浪岡北畠氏の政治的権威と文化的な影響力を示しています。

浪岡城は1460年代に築かれ、複雑な防御施設や広大な郭を持つ平山城として地域の安全を守りました。

また、近年では国史跡に指定されるなど、その重要性が再認識されています。

中世の館では出土品や展示を通じて、当時の暮らしを体感できる貴重な機会が提供されており、訪れる人々に深い歴史的な感動を与えています。

浪岡城跡の歴史と浪岡北畠氏

浪岡北畠氏とは?その起源と背景

浪岡北畠氏は、南北朝時代に後醍醐天皇を支えた北畠親房の子孫にあたる名門の武家です。

北畠一族は本来、皇室に近い高貴な家柄で、中央政権と深いつながりを持ちながら、地方での統治に力を発揮していました。

その中で浪岡北畠氏は、現在の青森県青森市浪岡に居を構え、中世における当地の支配者として地域の発展に貢献しました。

特に京都との交流を通じて文化・宗教の発展にも寄与し、浪岡は当時の東北地方において政治・文化の重要拠点となっていました。

浪岡城跡と築城の経緯

浪岡城は1460年代に浪岡北畠氏によって築城されました。

この城は平山城であり、南北約600メートル、東西約1200メートルの広大な敷地を持ちます。

城内には二重の堀や土塁、そして内館を含む8つの館(郭)が設けられ、それぞれが丘陵を活用して巧妙に配置されていました。

築城当時、浪岡城は地域防御の中心地として、また北畠氏の政治的な権威を示す象徴として重要な役割を担っていました。

戦国時代における浪岡城の役割

戦国時代に入ると、浪岡北畠氏を取り巻く環境は急激に変化し始めました。

戦国大名が勢力を拡大するなかで、浪岡城はその防御力を活かし、北畠氏の権益を守る重要な拠点として機能していました。

しかしながら、内部の争いである

「川原御所の乱」

が1562年に発生し、親族間の対立が北畠氏の勢力を弱めていきました。

これにより、浪岡北畠氏は徐々にその影響力を失い、浪岡城の役割もまた大きく変わりました。

大浦為信との関係と落城の歴史

1578年、弘前藩の津軽地方を中心的に支配した大浦為信(後の津軽為信)が浪岡城を攻め、北畠氏を滅ぼしました。

この戦いにより浪岡城は落城し、北畠氏の栄華はここに終わりを告げました。

戦国時代には勢力を拡大するための激しい争いが日常であり、浪岡北畠氏と浪岡城もその波に翻弄されたのです。

大浦為信による地域支配の確立は、浪岡を含む津軽地方の歴史を大きく変える転換点となりました。

浪岡城跡が国史跡となるまで

浪岡城が国の史跡に指定されたのは1940年2月10日のことです。

これは青森県内で初めての国史跡指定となり、現在もその歴史的重要性が評価されています。

その後、続日本100名城に選定されるなど、更なる注目を集めるようになりました。

また、遺構や出土品を通じて浪岡城跡の価値が広く認知されるようになり、観光地としても多くの人々を引き寄せるスポットとなっています。

浪岡城跡案内所や中世の館といった施設も整備され、歴史を感じながら学べる場が提供されています。

浪岡城の造りと見どころ

城内の構造と郭の特徴

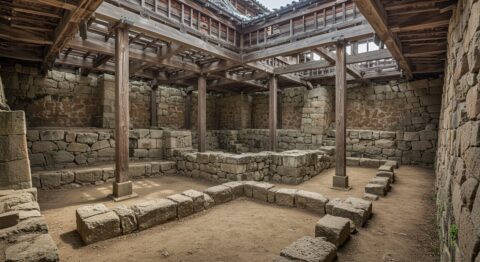

浪岡城は、浪岡北畠氏によって築かれた平山城で、広大な敷地に複数の郭(館)が設けられているのが特徴です。

城内には8つの郭が存在し、内館、北館、西館、東館、猿楽館、検校館、新館など、それぞれが計画的に配置されています。

この郭は、斜面を削るなどして巧妙に作られており、当時の高度な築城技術を物語っています。

また、郭間には堀や土塁が設けられ、外敵からの侵入を防ぐ設計が施されています。

二重堀や中土塁などの防御施設

浪岡城のもう一つの特徴は、二重堀や中土塁といった防御施設です。

城域を覆う堀は、東西に約1200メートル、南北に約600メートルあり、その幅は10メートルから30メートルと非常に大きいものです。

この二重堀による層状の防御は、敵の侵入を複雑化させ、浪岡北畠氏がその時代にいかに効率的な防衛を考えていたかを物語ります。

堀の間に挟まれる中土塁もまた重要で、敵の動きを制限する役割を果たしていました。

内館の役割と浪岡北畠氏の居館

内館は浪岡城の主郭であり、城の中心的な役割を果たしました。

この館には浪岡北畠氏の居館があり、当主の生活の場であるだけでなく、政務の遂行や来客の応対なども行われていたと考えられます。

内館の広さは東西約120メートル、南北約85メートルと広大で、当時の権威の象徴と言えるでしょう。

また、ここに設置された建物の跡地からは、浪岡北畠氏が文化的、そして政治的にも重要な役割を果たしていたことがうかがえます。

現存する城跡と復元模型

現在の浪岡城跡には、二重堀や土塁、各館跡などが良好な形で残されています。

これらの遺構を見ることで、訪れる人々は当時の城の壮大な構造を実感することができます。

また、現地には復元模型も展示されており、城の全貌を視覚的に把握することができます。

このような展示は、浪岡城を初めて訪れる方や歴史初心者にも分かりやすさを提供しています。

案内施設と城郭めぐりの楽しみ方

浪岡城跡には、浪岡城跡案内所という施設があり、訪問者に多くの情報を提供しています。

ここでは浪岡城の歴史や構造について詳しく解説してもらえるほか、パンフレットや散策マップの配布、スタンプ設置場所の案内も行っています。

さらに、浪岡城の御城印も手に入れることができるため、記念品として大変人気です。

城郭をじっくり巡りたい人は、しっかりとルートを確認しながら歩くのがおすすめです。

特に堀の周囲や内館周辺の散策は、中世の浪岡北畠氏に思いを馳せる絶好の機会です。

中世の館が語る浪岡の暮らし

中世の館の成り立ちと展示内容

中世の館は、浪岡城跡に関連する文化や歴史を伝えるために設立された施設です。

この館は、浪岡北畠氏が築いた浪岡城を中心とした中世の暮らしや文化に焦点を当てています。

館内には、浪岡城跡の発掘調査で見つかった遺物や、当時の生活を再現した展示が所狭しと並べられています。

また、浪岡北畠氏の歴史的背景を深く学べるパネル解説や映像展示も充実しており、訪れる人々に中世の浪岡の風景を蘇らせます。

発掘された遺物が教える当時の生活

浪岡城跡の発掘調査では、5万点を超える遺物が発見されました。

食器や調理器具、武具や宗教用具に至るまで、これらの遺物は中世の浪岡での人々の生活の一端を物語ります。

例えば、陶器や漆器は当時の食文化の豊かさを示し、鉄製の武具は戦乱が絶えなかった時代背景を伝えています。

また、遺物が発掘された場所やその配置から、浪岡北畠氏がどのように日常を営み、どのように防御拠点を構築したのかをうかがい知ることができます。

浪岡北畠氏と文化・宗教の関わり

浪岡北畠氏は、南北朝時代に後醍醐天皇を支持した北畠親房の子孫とされ、文化や宗教との結びつきも深い一族でした。

京都との交流が盛んだった浪岡北畠氏は、浪岡の地にも仏教や神道の影響を及ぼしました。

その証拠として、寺社に関連する遺物や宗教儀式に用いられた器具が出土しています。

これらの展示は、一族が信仰心を大切にし、地域の文化発展にも寄与したことを示しています。

武具や食膳具、化粧具から見る日常

出土した武具や食器、そして当時の女性が使用したと思われる化粧具からは、浪岡北畠氏の人々の暮らしぶりが垣間見えます。

武具には刀剣や矢じりが含まれ、戦国時代の波を受けた浪岡城の役割を強く感じさせます。

また、食膳具や調理器具からは、米や魚を中心とした日本古来の食文化が示され、現代の浪岡郷土料理とも通じる部分が見られます。

一方、化粧具や装飾品は、文化を重んじた浪岡北畠氏が華やかな日常を過ごしていた証でもあります。

聖地としての役割と浪岡北畠まつり

浪岡城跡と中世の館は、今でも地域の人々にとって大切な場所です。

その一環として、毎年行われる

「浪岡北畠まつり」

では、浪岡城跡や中世の館がメインステージとなり、多くの訪問者を迎えています。

歴史や文化を後世に伝えるこの祭りでは、浪岡北畠氏に関するパネル展示や地域の特産品の販売、伝統芸能の披露など、多岐にわたる催しが行われます。

浪岡北畠氏の歴史を体感できるこの祭りは、地域住民のみならず観光客にも人気のイベントです。

浪岡城跡とその周辺観光ガイド

浪岡城跡へのアクセスと最寄り施設

浪岡城跡は青森市浪岡地区にある史跡で、アクセスは非常に便利です。

公共交通機関を利用する場合、JR浪岡駅が最寄り駅となり、駅から歩いて15分程度に位置しています。

車で訪れる場合は、浪岡城跡案内所にある駐車場をご利用いただけます。

この駐車場は普通車24台と大型車3台が駐車可能な広さで、観光客にも安心の設備が整っています。

また、浪岡城跡案内所では、城跡全体の説明や観光パンフレット、浪岡城跡の御城印も取り扱っています。

訪問前にこちらで情報を得ることで、城跡巡りがさらに楽しくなることでしょう。

冬季には一部エリアが雪に覆われますが、無料で利用できるので、四季折々の景色を楽しむことが可能です。

周辺の見どころと観光スポット

浪岡城跡周辺には多くの観光スポットが点在しています。

特におすすめなのは、中世の生活文化が体感できる施設

「中世の館」

です。

この施設では、浪岡北畠氏の歴史や出土品を展示しており、当時の生活や文化に触れることができます。

また、浪岡地区には歴史的な神社仏閣や、川沿いの美しい景観スポットが数多くあります。

散策を楽しみながら、地域の歴史と自然を満喫できる観光拠点といえるでしょう。

さらに、浪岡周辺では、春には桜、秋には紅葉の名所としても知られています。

写真撮影スポットとしても人気が高く、自然に囲まれた浪岡城跡の風景は観光客を惹きつけています。

浪岡駅から楽しむ徒歩やレンタサイクル

浪岡駅から浪岡城跡までは徒歩圏内ですが、もう少し足を延ばしたい場合にはレンタサイクルの利用もおすすめです。

駅周辺では便利なレンタサイクルサービスが提供されており、広い城跡や周辺エリアを効率よく巡ることが可能です。

サイクリングをしながら、浪岡北畠氏が築いた歴史の足跡を訪ね歩きつつ、地元の風景を楽しむのも素敵な過ごし方です。

道中には案内板や看板が設置されているため、初心者の方でも迷わず観光を楽しむことができます。

青森市立中世の館と散策マップ

浪岡城跡観光の際にぜひ訪れていただきたいのが

「青森市立中世の館」

です。

この施設は浪岡北畠氏の居館跡や浪岡城跡からの出土品を展示しており、当時の生活や文化の詳細に触れることができます。

また、館内では散策マップが配布されており、城跡やその周辺を巡るのに役立つ情報が満載です。

特に中世の館では、武具や食器、装飾品などを間近で見ることができ、往時の浪岡を生き生きと想像させてくれます。

このような歴史的背景を深掘りすることで、単なる観光にとどまらず、豊かな学びのひとときを過ごすことができるでしょう。

地元グルメやおみやげスポット紹介

観光の締めくくりには、地元のグルメやおみやげスポットを訪れるのが良いでしょう。

浪岡地区は新鮮な農産物や郷土料理が楽しめる地域としても知られています。

地元の特産品を販売する直売所や飲食店では、新鮮な野菜を使った料理や伝統的な味を楽しめます。

また、おみやげには浪岡城跡や浪岡北畠氏に関連したグッズも人気です。

御城印は多くの観光客から注目されており、旅の思い出としてぜひ手に取ってみてください。

地元の細工品や中世テーマの商品なども手軽に購入できるため、家族や友人へのプレゼントにも最適です。

まとめ

浪岡城跡は、青森県青森市浪岡に位置する歴史的価値の高い遺構であり、中世の館とともに浪岡北畠氏の繁栄と文化を今に伝えています。

その広大な敷地には、二重堀や土塁を含む中世城郭の特徴的な構造が残り、訪れる人々にその魅力を実感させてくれます。

また、浪岡城跡案内所や青森市立中世の館を中心とした施設では、多数の出土品や復元模型を通じて、当時の暮らしや文化を深く学ぶ機会が提供されています。

さらに、スタンプ設置場所や御城印の取り扱いなども歴史ファンに注目されるポイントとなっています。

そして、近年では

「続日本100名城」

に選定されるなど、歴史観光地としての価値がより高まっています。

浪岡城跡とその周辺を訪れることで、浪岡北畠氏の歴史に触れながら、青森の豊かな歴史と文化を堪能することができるでしょう。